2017年6月,从故宫中传出的一则消息,成为了各大媒体争相关注的焦点,这则消息内容为“故宫要为捐献19件文物的河南农民何刚,举行追思大会”。

一时之间,何刚这个名字,成为了舆论关注的中心,人们纷纷开始挖掘隐藏在这个名字之后的故事。

其实,何刚只不过是一个地地道道的河南农民小伙,只不过在三十余年前,他在自家的宅地里,意外挖出了十几件文物,并且在几经考量下,将文物悉数捐给了故宫博物院,并且收到了故宫的嘉奖。

此后多年,故宫还曾两度向其伸出援手,资助十万元帮助他走出困境。

农民小伙意外挖出文物何刚出生于1964年,是周口市商水县的居民,祖上几代人都是面朝黄土背朝天的农民,所以在何刚的脸上,有着浓浓的淳朴无邪。

在发现文物之前,何刚都是靠着家里的一亩三分地生活,赡养着父母和孩子。

1985年的一天,时年21岁的何刚,想着靠着祖上的磨豆腐的手艺,为家庭增加一些收入,改善一下家庭生活条件。

于是,何刚在自家的后院中,准备支起一架石磨子。正当何刚开始挖土没多久后,一声响亮清脆的声音让他停止了手上的动作。

何刚蹲下来,用手扒开土壤,赫然发现一口大水缸出现在地里面,何刚第一时间便意识到挖到了不得了的东西。

惊讶之余,何刚按捺住心中的激动,用双手小心翼翼地拨开水缸中的土,不多时,他便看见了数件闪着银色光辉的器件。

尽管何刚只有小学文化水平,但是他知道,这些东西绝对是了不得的宝贝。

随后,何刚将这些器件全部挖出,放在地上细细观摩。这些物件中,有的是瓶子状,还有一些呈盘状,甚至还有几件仿佛是古代的帆船,看起来十分精美。

何刚意识到,这些一定是古代文物,在安定了心神后,何刚和父亲商量如何处置这些文物,但是商量来商量去,父子俩也没能拿出个主意,于是,两人带着文物,敲开了时任村副支书刘红恩的家门。

在刘红恩家中,三人对着文物反复观摩,最终一致认定:这些东西不能卖,我们也不能犯错误,要尽快上交给国家。

但是刘红恩也是个地道的农民,对文物也是一窍不通,于是,几人又带着文物找到了当地一家食品公司的老板于东汉。

之所以找于东汉,是因为于东汉早年当过兵,退伍转业后开起了公司,他退役之前,有一个在故宫博物院警卫队工作的好友。

在和于东汉商量后,几人决定,共同进京,将文物捐给故宫博物院。

在出发之前,何刚几人做了精心的准备,考虑到携带不方便,这一次他们并没有把文物全部带上,而是仅仅带了几件。

何刚把文物放在一个纸箱中,纸箱里放上了厚厚的棉絮,防止文物磕碰,而且在纸箱外边,又精心做了包装。

在准备了三天后,何刚、刘红恩和于东汉三人,抱着纸箱,准备搭乘火车前往北京。但是由于彼时的交通条件还不够发达,从商水县到北京需要先到漯河,然后再转车前往北京。

在前往北京的列车上,何刚三人目不转睛地盯着箱子,丝毫不敢有半刻的分神。

事后刘红恩回忆说:“当时我们三个人的心情说不上是激动还是忐忑,总之就是一路上,我们三个人的心跳都很快,手心也全是汗,生怕出一点意外”。

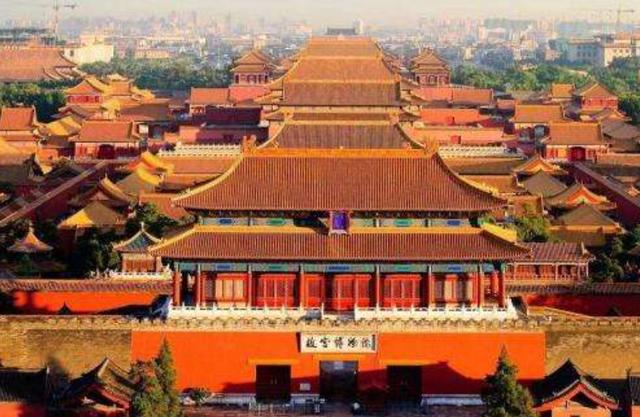

到达北京时,已经是深夜时分,出于保护文物的考虑,何刚三人没有选择住旅店,而是连夜赶到了故宫北门。

在此之前,于东汉已经联系好了战友崔保贤前来接应,所以,三人一下车,就赶忙前往故宫。

在崔保贤的接应下,何刚三人得以顺利进入了故宫。随后,于东汉再度将情况做了说明,崔保贤也意识到事情的重要性,当即上报。不久后,故宫文物管理处的梁金生接待了何刚一行人。

直到将文物交给故宫工作人员后,何刚三人才长舒了一口气,心里的石头总算是落了地,这下三人才来到旅馆休息,等待消息的传来。

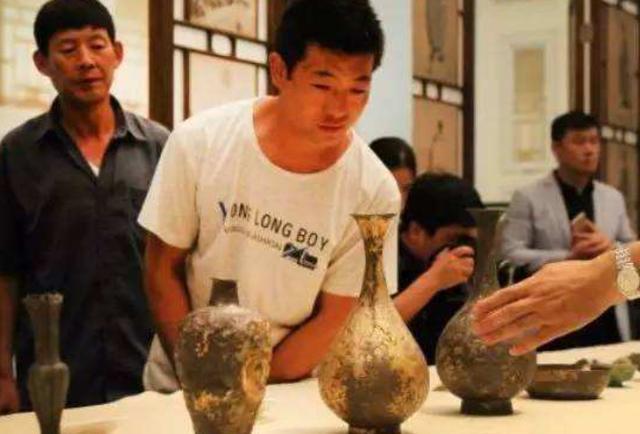

第二天一早,何刚三人便早早赶到了故宫,在梁金生的接待下,他们与故宫博物院的专家一起,见证了文物的鉴定过程。

经过专家的鉴定,何刚带来的这几件文物,都是货真价实的元代文物,而且都是银器,这个消息让何刚心中忍不住激动,因为这样一来,也就证实了没有带来的其它几件,同样是元代银器,价值同样不菲,想到这里,何刚当即说明了情况。

专家在听闻后,便让何刚几人回到家乡,把剩余的文物悉数带到故宫鉴定。

在接下来的几个月中,何刚几次往返于商水于北京之间,将挖出的文物悉数捐给了故宫,而这批文物经过鉴定,全部被证实为元代银器。

这批银器共计19件,经过深层次的鉴定,具体划分为:二级甲等文物1件,二级乙等文物11件,三级文物5件,一般文物2件。

更重要的是,在此之前,故宫博物院关于元代窖藏银器的收藏是一片空白,何刚捐献的这批文物,直接填补了故宫在这方面藏品的空白,意义可谓重大。

其中,“银镀金錾花双凤穿花玉壶春瓶”,被评为二级甲等。

由于元代银器本就存世极少,这件银器成为了研究元代银器工艺流程的重要物料。而且在此后故宫有关元代的文物展览中,这件玉壶春瓶,几乎是“逢展必用”。

鉴于何刚等人的义举,故宫博物院给予了他嘉奖:一份捐赠文物凭证、一面锦旗以及8000元的奖金,此外,还报销了他们来往的路费,并且将何刚的名字,镌刻在了故宫转为捐赠者设立的“景仁榜”上。

初心不改,负重前行回到家乡后,何刚并没有为此变得轻浮,而是继续过着平凡质朴的生活,他继续支起石磨子,做着磨豆腐的生意,生活一如既往地清贫。

甚至在困难时,还曾去无锡等地捡过破烂,去山东当过建筑工人,总之,在这几年中,何刚就是这样,一贫如洗地生活着。

而且,自打何刚回到家乡后,他挖出文物的事情就被乡亲们传得沸沸扬扬,方圆十里都知道何刚挖不了不得了的宝贝,还受到了北京方面的赞扬。

一时之间,许多人都来到何刚家中,其中不乏一些文物贩子。这些文物贩子笃定了何刚不会把文物全部上缴,必然会留下一些来换钱,毕竟在他们看来,一个农民挖出了文物,当然会借此大赚一笔,况且何刚一个一贫如洗的小伙。

于是,这些文物贩子花言巧语,想让何刚拿出私藏的文物高价收购,但是他们不知道的是,何刚早在几个月前,就已经将挖出的文物悉数捐给了故宫,没有私藏一件。

但是,文物贩子仍然不断骚扰着何刚,任凭何刚怎么说,他们就是不信。

何刚突然想到,当初捐献的只是那19件文物,那个大水缸却被他们疏忽了。

何刚不禁想到,能和文物放在一起的,势必也不会是破烂,同时也为了摆脱文物贩子的纠缠,何刚在1986年,又将这件大水缸捐给了故宫,而经过鉴定,这革水缸虽然不是银器,但也是元代时期的物件,也有一定的历史文化价值。

两度步入绝境,故宫伸出援助之手在将水缸捐给故宫后,何刚又好说歹说,这帮文物贩子总算是离去了,何刚的生活也回到了正轨。

此后的何刚,一直处于贫困的生活状态中,并且有两次都面临绝境,幸好故宫及时给予了资助,才解决了何刚的燃眉之急。

2003年,何刚40岁时,他的妻子由于身患尿毒症,并且已经到了晚期。

由于治疗需要高昂的费用,何刚为此借遍了亲朋好友,正在建设的新房,也只盖了一层就被迫停工。即便如此,何刚仍然不得不为妻子的治疗费用而发愁。

这时,一位村民的一句话,让何刚似乎看到了一丝希望:你当初给故宫捐了那么多文物,价值肯定很高,你现在这种情况,能不能给北京写一封信,争取一点帮助。

听闻此言,何刚起初心里有些忐忑,但还是在时任村支书刘红恩的相劝下,写了一封情况说明书,加盖了村里的公章,刘红恩还特地为此出具了“情况属实”的证明书,一并寄到了故宫。

在等待回信的日子里,何刚每天都坐立不安,他担心故宫不会因为他捐献文物的举动而资助自己,毕竟挖掘出的文物,本就是属于国家的,不属于何刚,自己只不过是做了应该做的事而已,况且已经过去了将近20年之久。

但是让何刚意料不到的是,就在短短不到一周后,他就收到了故宫的回信,在信中,故宫方面称:为何刚妻子的不幸深感担忧,并且愿意提供一笔钱,供治疗之用。

收到信后,何刚怀着激动的心情,时隔17年再度来到了故宫。

在工作人员的热情接待下,何刚收到了一笔5万元的救助金,这笔资金看似数额不多,但是对于此时的何刚而言,无异于雪中送炭。

回到商水老家后,何刚将这笔钱全部用于妻子的治疗中,但是遗憾的是,虽然有着故宫的救助,但是仍然没能扭转命运。就在短短几个月后,何刚的妻子就因尿毒症和并发症而去世。

妻子的病逝,给何刚带来了沉痛的打击,不单单是因为爱人的去世,更是因为在此前,何刚就已经经历过一次丧妻之痛。很多年前,何刚的发妻,就因为遭遇意外而不幸去世,那时的何刚为此消沉了一段时间,而后重整旗鼓,再度投入到生活的奔波中。

而这次,第二任妻子的离世,对何刚造成的打击更是沉重,因为它唤醒了何刚心中,沉寂多年的对发妻的爱和缅怀。

在这种打击之下,何刚抑郁消沉,几度想要轻生,但是一想到还有年迈的父亲需要赡养,他不得不强迫自己振作起来。

刘红恩回忆起这段时期的何刚时曾言:“那时的他,总是喝了酒去俺家诉苦,说他过得太难了,不知道以后该怎么办。”

生活的重担,迫使何刚不得不重整旗鼓,再度披荆斩棘。

何刚把5万元中剩余的部分,全部用来还债,他自己则在接下来的三年中,辗转于多地打工,在生活的重压下逐渐从丧妻之痛中走出,可是祸不单行,生活总会在你不如意的时候,给你迎头一击。

2006年,何刚年迈的父亲不幸患上了股骨头坏死,而且双眼几乎失明,为了治疗,何刚再度背上了外债。

这一次,为了不重蹈覆辙,何刚同样想到了向故宫求助,但是这一次他更加地犹豫不决,最终在村民的建议下,何刚再度写下了情况说明书,寄到北京。

在收到何刚的求助信后,故宫方面对此非常重视,并且再度拿出了5万元的救助金,帮助何刚走出困境。

何刚收到这笔救助金后,激动地热泪盈眶,也正是有了这笔救助金,何刚的父亲才得以及时得到有效治疗,摆脱了病痛的折磨。

意外辞世,故宫为其召开追思会对于这两次接受故宫的资助,何刚其实是很愧疚的。据村民回忆,在收到第一笔救助金时,何刚就显现出了一丝不安与愧疚。

而且当初和何刚一起去故宫领取救助金的村民也说:“当年从北京回来的路上,何刚就说,人家本来可以不帮的,但现在拿了钱,等以后翻了身,一定把钱还给人家”。

而且这个村民还说:“何刚非常讲信用,当初为了治病,借给他5000元,后来我家盖新房缺钱,我看他那么苦就没找他要,但他知道后,硬是从刘红恩那借了5000元还给我”。

从这一言一行中,可以看出何刚是一个心地善良的小伙子,虽然历经多次打击,但是这份善意一直存在于他的心中,始终未曾改变。

身为村支书、何刚多年好友的刘红恩,在借给何刚钱后,便没打算让他还,但是何刚还是在过年前,让女儿给他送来了5000元。

此外,为了帮助何刚一家,村政府主动为何刚家办理了补助,包括低保等措施,在何刚外出打工时,街坊邻里们也会时常来到何刚家中,帮助做一些事情。

“何刚是个好人,他不容易,一个人要担起全家的生活,以前他媳妇在还好,现在全靠他一个人哩!我们都看在眼里,平日里也都尽可能地帮帮忙”,一位邻居这般说道。

时间辗转,此后多年,何刚一直处在颠沛流离中,他四处打工,足迹遍布江苏、浙江、湖南、山东、河南等地。

2017年5月30日,何刚一如既往地和工友在石家庄-济南客运专线的施工工地上干活,何刚不会想到,即将到来的一次意外,会夺去他年仅54岁的生命。

一台龙门吊在拆除的过程中,意外发生倾覆,将包括何刚在内的6名工人掩埋,经过不断的抢险施救,这六名工人全部不幸罹难。

事发后,何刚的家人深受打击,家里的顶梁柱的倒塌,给这个本就多灾多难的家庭,再度蒙上了一层灰色的阴霾。

何刚遇难的消息传到故宫后,故宫方面决定,为何刚举办一场追思会,这在故宫的历史上,尚属首次。

6月22日追思会那天,何刚的儿子何俊清第一次来到故宫,他说:“早就听父亲说故宫的好,也很多次想着来故宫参观,但没想到第一次来,却是在这样的背景下。”言语中,尽是对父亲的怀念。

在追思会上,何刚当年捐献的19件文物,有16件被带到了现场,这些都是何刚昔日荣誉的见证。

“以前,我曾问过父亲,他捐出的文物是啥样的,爸爸说那时没有相机,他也说不清楚,只记得是一些瓶子、盘子之类的”,这次,何俊清终于有机会亲眼看一看父亲当年捐献的文物,他说,父亲的捐赠是他一生中最宝贵的财富,及时家里再穷,父亲也没有为捐献而后悔。

结语“对于故宫来说,何刚先生不仅仅是一名捐献者,更是一名深明大义、有觉悟、有感情的文物保护者”,这是时任故宫博物院院长单霁翔在追思会上所说的一番话。

在单霁翔看来,召开这次追思会的目的和意义,不单单在于缅怀何刚先生,更是故宫对于文物捐献者的一份尊敬,同时也是对何刚身上所展现的“凡人义举”精神的赞扬和褒奖。

曾有网友撰写了《故宫给周口农民何刚开追思会意义深远》的文章,在文中,高度赞扬了何刚保护文物的义举,文中还指出:故宫给何刚开追思会,也表明了,像何刚这样为保护国家文物做出贡献的人,党和国家不会忘记他们,人民也不会忘记他们。